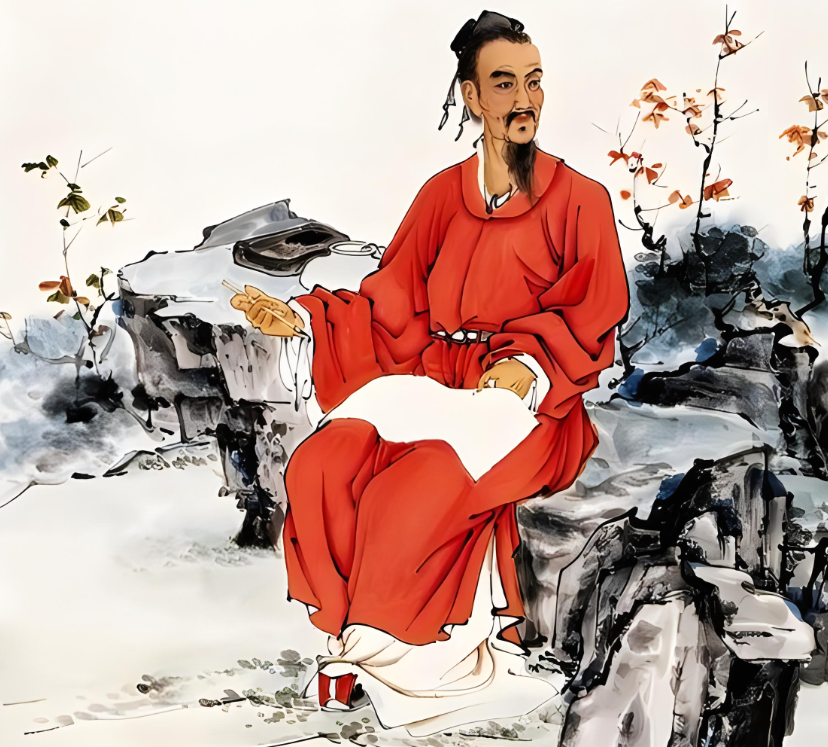

[명문아취(茗文雅趣)] 몰아일체 놀이: 유종원의 [愚溪詩序] 다시 읽기

커뮤니티 > 아포리아 칼럼 > [명문아취(茗文雅趣)] 몰아일체 놀이

Copyright (c) 2013 APORIA All rights reserved - www.aporia.co.kr

www.aporia.co.kr

벌써 5년째이다. 염계의 새벽 물소리에 잠을 깬 것이. 그 사이 크게 변한 건 없었다. 여느 때처럼 성심껏 공무에 임했고 글도 부지런히 지었다. 틈틈이 구명을 청원하는 글도 썼고 더런 면식 없는 이들이 보내온 서신에도 성실히 답했다. 그들은 중죄를 지은 나를 마다않고 연신 가르침을 청해왔다. 간간이 벗들에게도 안부를 전했고 출사 이후 ‘대공(大公)’의 실현에 매진하느라 충실치 못했던 저술에도 열심을 내었다.

워밍업――마음 풀기

좌천된 나날들을 그렇게 글로 채워왔다. 그 사이 염계는 저만치서 갈 봄 여름 없이 청명하였다. 그래서일까? 틈이 나면 자연스레 발길이 염계로 향했다. 돌이켜보니 가없는 분노를 삭여준 것이 염계였던 듯하다. 뜻을 같이 하는 스승, 벗들과 함께 ‘공적(公的) 천하’ 구현에 헌신했던 시절, 그렇게 하는 것이 관리된 자의 도리라 여기며 살았건만 반년도 못 되어 우리의 혁신은 깨졌고 함께 했던 벗들은 사방으로 뿔뿔이 흩어졌다.

생각지도 못했던 환난이 닥치자 근거 없는 비방이 냇물처럼 끊이지 않았다. 교묘히 꾸며댄 말들은 공교롭게도 맞아떨어져 사리를 갖춰 말해도 벗어날 길이 없었다.

정말 유우석(劉禹錫)의 이 말 그대로였다. 그가 당했던 것처럼 나도 가장 위험한 인물로 지목되어 외진 야만의 땅으로 폄적되었다. 그렇게 다다른 이곳 영주(永州), 날 맞이한 것은 낯설고 거친 습속과, 더불어 말할 이 하나 없는 오지의 험한 민낯이었다. 차츰 풍토병에 시달렸고 날선 울분에 폐부가 도려지는 고통은 더해만 갔다.

문헌에서 접했던, 의로워서 내쳐졌기에 더욱 모질었던 삶의 시작이었다. 승승장구했던 젊은 날, 공경대신들조차 내 손을 붙잡지 못해 안달했던 기억들, 명성이 천지를 뒤덮어 가는 곳마다 융숭했던 장면들, 그 모두가 흐릿해졌다. 한가롭기라도 하면 뼈가 깎이는 통증이 골수에 사무쳐왔다. 그럴수록 내가 치열하게 살면 너끈히 공명과 업적을 이룰 수 있다고 믿어왔던, 아니 믿겨졌던 타고난 성품으로 더욱 힘들었다. 천성이, 옳다 판단되면 머뭇대지 않고 치고 나가던 그 천성이 이런 상황서도 꺾이질 않았다. 다시 붓을 잡았다. 세상 가장자리서 예전처럼 글을 쓰며 정신을 단련하고 기운을 연마했다. 틈이 나면 거처를 나섰다. 그때마다 염계는 내 앞서 여전하게 흐르고 있었다.

어느덧 여유롭기까지 했다. “틈이 나면 느긋하게 다니면서 여기저기를 유람하였다. 날마다 동행과 함께 높은 산에 오르고 깊은 숲에 들어갔으며, 굽이진 계곡 끝까지 그리고 깊은 샘이나 특이한 바위가 있는 곳이면 아무리 멀어도 찾아가지 않은 곳이 없었다.”(3) 그러는 사이 염계를 놓고 갑론을박 하는 얘기가 종종 들려왔다. 언제부턴가 유람의 시점이 됐던 곳 염계, 그 이름의 유래를 두고 의견이 둘로 갈렸던 것이다. 어떤 이는, 염(冉) 씨가 산 적이 있어 그 성을 따 ‘염(冉)계’라 부른다 하였고, 또 다른 이는 그 물로 염색을 할 수 있어 염색의 염자를 쓴다고 하였다. 그런데 처음 한두 번은 그러려니 하며 지나쳤지만 자꾸 듣다보니 기분이 상했다. 천오백년 쯤 됐던가, 우공(愚公)이 한 골짜기에 거처를 마련하자 사람들이 우공의 골짜기 곧 ‘우공곡(愚公谷)’이라 불렀다던데 이곳 사람들은 대체 뭐란 말인지, 엄연히 나 유종원이 살고 있는 만큼 ‘유공의 하천’ 곧 유계(柳溪)라 부르면 될 것을 아직도 염계라 부르며 그 염 자가 어떤 염 자인지를 놓고 다투다니….

그러고 보니 못내 부족함이 늘 가시지 않던 참이었다. 일상을 보내며 마주하는 것들 대부분이 내겐 낯선 이름이었다. 지명과 하천, 산, 언덕 할 것 없이 그들은 내가 여기에 오기 전부터 그렇게 불리고 있었다. 매일같이 잠에서 날 깨우던 염계 또한 마찬가지였다. 토착민들에게 이미 그렇게 늘 흐르고 있었기에 굳이 다른 이름으로 불릴 까닭이 없었다. 아하! 내가 살고 있는 이곳은 그렇게 그들이 붙인 이름으로 채워진 ‘그들의 세계’였다. 그러니 아무리 글을 써도 채울 수 없었던 게다. 하여 염계의 이름을 그들로부터 앗아 오기로 했다. 그들이 어떻게 부르든 내겐 나를 충족시켜주는 나만의 세계가 절실했다. 그러기 위해선 내 모든 유람의 시점인 염계의 이름부터 다시 붙일 필요가 있었다.

놀이터 만들기

‘우계(愚溪)’는 그런 연유로 내가 염계에 붙인 새 이름이었다. 어리석은 하천이라, 옛날 영무자(甯武子)는 나라에 도가 행해지자 슬기로이 행하고 그렇지 못하자 어리석게 굴어 공자의 칭송을 들었다고 한다. 순리대로 어리석어 깊고 밝았음이다. 헌데 나는 그처럼 행치 못하여 이곳서 살게 됐다. 한심하기 그지없는 어리석음이었다. 어리석음이 내가 아닌 세상에 있었다 한들 뭐하겠는가? 그 또한 부질없는 일, 그저 못남을 도려내고 그 자릴 깊고 밝음으로 채우고 싶었다. 하여 ‘어리석음[愚]’을 새로 만드는 내 세계의 고갱이로 삼았다.

먼저 우계 상류의 작은 언덕을 샀다. 그들의 세계에 있던 것을 어찌 공짜로 내 것으로 할 수 있을까나, 사는 김에 그 부근의 샘물도 하나 장만하고는 어리석은 언덕과 샘물이란 뜻에서 각각 ‘우구(愚丘)’와 ‘우천(愚泉)’이라 명명했다. 근데 가만 보니 우천에는 모두 여섯 개의 구멍이 나있었다. 흐름을 쫓아가보니 거기서 흘러나온 물이 산 아래 들판서 솟아나와 도랑을 이루며 남으로 흐르고 있었다. 이를 어리석은 도랑이란 뜻에서 ‘우구(愚溝)’라 칭했다. 흐름이 있으려면 원천이 있어야 하고 원천이 있으려면 그것이 깃들 만한 곳이 있어야 하는 법, 어리석은 언덕이 어리석은 샘을 품어 그곳서 어리석은 흐름이 아롱졌으니 제법 잘 어울렸다.

자연이 내게 기본을 갖춰 주었으니 다음은 인간의 힘으로 빚어내야 할 터, 흙을 져 나르고 돌을 쌓아 어리석은 도랑 중 잘룩한 곳에 못을 만들었다. 이름은 어리석은 못이라는 뜻의 ‘우지(愚池)’로 하였고, 그 동편으론 누각 하나를, 남쪽 켠에는 정자 한 채를 세웠다. 못이 있으니 내친 김에 섬도 하나 쌓아 “하늘은 둥그렇고 땅은 모가 나있다”는 ‘천원지방(天圓地方)’의 관점을 구현코자 했다. 그게 우리네의 전통이었으니 못 가운데에 자그맣게 섬 하날 조성했다. 그러고는 순서대로 ‘우당(愚堂)’, ‘우정(愚亭)’, ‘우도(愚島)’라고 이름 했다. 이렇게 하고 보니 ‘우’자로 호명된 곳이 모두 여덟 군데가 됐다. 흡사 팔괘를 만들어 우주 구성의 8가지 기본 요소를 대변해낸 듯 저으기 뿌듯해졌다. 앙금처럼 남아 있던 상실감도 더불어 사그라들었다.

그러자 보지 못했던 것들이 새로 포착됐다. 내게 어리석다고 규정된 그들이 이제 보니 수려한 나무와 독특한 바위들로 짜인 범상치 않은 산수였다. 순간 그들에게 미안한 마음이 들었다. 못나게 어리석었던 내 눈에 그들은 그저 어리석어 보였다. 우계만 해도 그러했다. 물줄기가 지표보다 낮은 데로 흘러 논밭에 물대기가 어려웠고, 흐름이 험하고 거센데다 물속엔 튀나온 돌이 많아 큰 배가 다닐 수도 없었다. 가물 때도 별 도움이 되질 못했다. 통상 교룡은 그윽한 곳에 깃들어 비구름을 토해내는데 그런 곳마다 죄다 얕고 좁아 교룡들이 외면하기 일쑤였다. 한 마디로 모든 게 세상에 기여하지 못하는 내 처지와 별반 다르지 않았다.

그런데 내가 충족되자 그들의 충족이 눈에 들어왔던 것이다. 사람들은 여전히 ‘기이하고 빼어나면 뭐하는가, 세상에 도움이 되질 않는데!’ 하며 비아냥대겠지만, 애초부터 그들은 세상에 도움을 주기 위해 존재하지 않았던 것을, 순리를 좇았기에 참되게 어리석었던 영무자처럼 그들은 쓸모없기에 어리석은 것이 아니라 본성대로 존재했기에 참되게 어리석었던 게다. 그제야 채워 넣어야 할 참된 어리석음이 어떠한 것인지를 알 수 있었다.

명명(命名)에서 무명(無名)으로

심령이 맑아졌다. 우계의 맑음도 정시(正視)하게 됐다. 드맑디 맑은 우계는 예나 지금이나 만물을 온전히 되비추며 청아하게 울렸다. 그 울음 결에 내 글도 우계가 되어갔다. 바다 가득 물결이 넘실대듯 깊은 호수에 푹 잠기듯 만물이 생긴 대로 담겨지고 만상이 고스란히 망라되었다.

참된 어리석음의 힘이었다. 참되게 어리석어지자 만물을 참되게 되비출 수 있었다. 저 옛날 노자의 말처럼 참되게 비어 있어야 온전히 담아낼 수 있었음이다. 그렇게 참되게 어리석은 글로 참되게 어리석은 우계를 노래하니 나와 만물의 나눔이 절로 흐릿해졌다. 내가 우계를 바라보는 것인지 우계가 나를 바라보는 것인지, 내가 나를 응시하는 것인지 우계가 우계를 응시하는 것인지 도통 구분되질 않았다. 나는 만물과 반죽되어 태초의 혼돈을 뛰어넘어 참된 진리와 한 몸이 됐다. 그곳서 제반 경계가 소멸되고 모든 이름이 무화(無化)되어 내가 나인 줄도 모르는 궁극을 체득한다. 나만의 자족적 세계를 구축하고자 어리석다는 이름을 붙임으로써 오히려 그 이름이 망각되고 무의미해지는 경로, 우계는 그래서 그저 여의치 못한 삶을 위로해주고 마는 소품에 그치지 않았다. 그건 천지의 호연(浩然)한 기와 하나가 되는 변이의 회로였다.

결국 염계의 이름을 바꾸는 것이 궁극적 목표가 아니었다. 그것은 다만 구실일 따름이었고 이를 빌미로 폄적의 공간을 ‘나’ 중심적으로 전유하고자 했다. 마침 세상도 어리석고 나도 어리석어 죄를 얻었으니 어리석다는 이름을 새로이 붙여 나만의 자족적 공간을 창출했다. 다만 그렇게 지은 세계에 허위가 있어서는 안 됐다. 어리석다는 이름이 붙었으면 그 이름값을 참되게 실현하는 ‘명실상부’한 세계여야 했다. 하여 나는 참되게 어리석어지고자 했고 그럼으로써 나는 천지만물을 빚어낸 궁극의 도와 하나가 될 수 있었다. 바로 그 세계에서 나는 나를 잊게 되었고 그렇게 못된 현실도 초극할 수 있었다. 물론 사람들은 이런 나를 두고 주체하지 못할 울분을 자연과 벗하며 삭히려 했지만 결국 깊은 한을 품고 세상을 떠났다고 하리라. 그런데 설령 그러한들 또 어떠하랴, 우계는 천지가 소멸되지 않는 한 여전하게 흐를 터이니!

<참고문헌>

(1) 김소월, 「산유화」 중에서 차용.

(2) “駭機一發, 浮謗如川. 巧言奇中, 別白無路.” - 「회남의 이상공께 아뢰는 글[上淮南李相公啓]」(<유빈객문집(劉賓客文集)> 卷18)

(3) 유종원, 「시처음으로 발견한 서산 유람기[始得西山宴游記]」. 번역은 오수형․이석형․홍승직 역, <유종원집(柳宗元集)>(소명출판, 2012)에서 일부 수정.

【원문과 번역】우계시서(愚溪詩序): 당(唐) 유종원(柳宗元)

관수(灌水) 위엔 동쪽 소수(瀟水)로 흘러드는 하천이 하나 있다. 어떤 이는 “염(冉) 씨가 산 적이 있어 그 성을 따 ‘염(冉)계’라 부른다”고 하고, 다른 이는 “그 물로 염색할 수 있어 쓰임새대로 이름 붙여 ‘염(染)계’라 부른다”고 하였다. 나는 어리석음으로 인해 죄를 지었다. 하여 소수 가로 좌천되었는데 이 시내가 적잖이 맘에 들었다. 2-3리 더 들어가니 더없이 빼어난 곳이 있어 그곳에 거처를 마련하였다. 옛적 우공(愚公)이 골짜기에 살자 ‘우공곡(愚公谷)’이라 불렸는데 지금은 내가 이 하천가에 사는데도 이름이 정해지기는커녕 토착민들은 도리어 갑론을박 하고 있어 염계가 아닌 다른 이름으로 고칠 수밖에 없었다. 하여 이름을 어리석은 하천이란 뜻의 우계(愚溪)로 바꾸었다.

우계 상류의 작은 언덕을 사서는 어리석은 언덕 곧 우구(愚丘)라 했다. 우구의 동북쪽으로 60보쯤 가니 샘물이 있었다. 이도 사서 차지하고는 어리석은 샘물 곧 우천(愚泉)이라 명했다. 우천엔 모두 여섯 개의 구멍이 나있었다. 여기로 물이 흘러가 산 아래 들판서 솟구쳐 오른 후 한 데 모여 도랑을 이루며 굽이굽이 남으로 흐른다. 이를 어리석은 도랑 곧 우구(愚溝)라 칭했다. 그러고는 흙을 져 나르고 돌을 쌓아 물길 가운데 좁은 곳을 막아 못을 만들어 어리석은 못 곧 우지(愚池)라고 불렀다. 그 동편에는 어리석은 누각, 우당(愚堂)을 지었고 남쪽에단 어리석은 정자, 우정(愚亭)을 세웠으며 못 가운데엔 어리석은 섬, 우도(愚島)를 조성했다. 본래 이 모두는 수려한 나무와 독특한 바위들로 짜인 기이한 산수임에도 나로 인해 죄다 ‘어리석다[愚]’는 치욕을 당했다.

물은 지혜로운 자들이 즐긴다는 것, 지금 이 시내만 유독 어리석다며 모욕을 당함은 왜인가? 물줄기가 깊이 팬 데로 흘러 논밭에 물을 댈 수 없고, 흐름이 험하고 거센데다 물속엔 튀나온 돌이 많아 큰 배가 다닐 수 없다. 그윽하고 한갓진 곳은 얕고 좁다보니 교룡이 깃들지 않아 비구름이 일어나질 않는다. 세상에 도움이 되지 못함이 어찌 그리 나와도 비슷한지, 그러하니 어리석다며 욕해도 가하리라.

영무자(甯武子)는 나라에 도가 없으면 어리석어야 한다고 했으니, 지혜로우면서도 어리석은 체 함이다. 안회(顔回)는 온종일 스승의 말씀에 토 달지 않아 어리석은 듯했다 하니, 깊고 밝으면서도 어리석은 체 한 것이다. 하여 이 둘은 말 그대로 어리석었다 할 수 없다. 지금 나는 도가 행해지는 세상을 만났음에도 사리를 거슬러 대사를 그르쳤다. 그러니 무릇 어리석다는 이들 가운데 나보다 더한 사람은 없을 것이다. 그런 즉 이 하천을 두고 나랑 다룰 이가 세상엔 없으리니 내가 독점하여 그렇게 명명했다.

비록 세상에 도움 되는 바 하나 없다지만 우계는 만물을 온전히 되비추며, 온 속이 시리도록 맑고도 또 맑다. 또한 악기가 울리듯 청아한 소리를 내 어리석은 자로 기꺼워하고 연모하여 이를 즐기느라 떠나지 못하게 한다. 내 비록 세속에 영합하진 못했지만 문장으로는 자못 스스로를 위로함에 만물을 씻어 담고 만상을 망라하며 회피하는 바가 없었다. 어리석은 글로 어리석은 하천을 노래하니 구분이 흐릿해져 서로 어긋남이 없게 되고, 하나처럼 융화되어 더불어 근원으로 회귀한다. 태초의 혼돈을 뛰어넘어 궁극의 도와 하나로 섞이니 모든 게 무화(無化)되어 내가 나인 줄도 모르게 된다. 이에 「팔우시(八愚詩)」를 지어 하천가의 돌 위에 새긴다.

灌水之陽有溪焉, 東流入於瀟水. 或曰, “冉氏嘗居也, 故姓是溪曰冉溪.” 或曰, “可以染也, 名之以其能, 故謂之染溪.” 余以愚觸罪, 謫瀟水上, 愛是溪, 入二三里, 得其尤絶者家焉. 古有愚公谷, 今余家是溪, 而名莫能定. 土之居者, 猶齗齗然, 不可以不更也, 故更之爲愚溪. 愚溪之上, 買小邱, 爲愚邱. 自愚邱東北行六十步, 得泉焉, 又買居之, 爲愚泉. 愚泉凡六穴, 皆出山下平地, 蓋上出也, 合流屈曲而南, 爲愚溝. 遂負土累石, 塞其隘, 爲愚池. 愚池之東爲愚堂, 其南爲愚亭, 池之中爲愚島. 嘉木異石錯置, 皆山水之奇者, 以余故咸以愚辱焉. 夫水, 智者樂也. 今是溪獨見辱於愚, 何哉. 蓋其流甚下, 不可以灌漑. 又峻急, 多坻石, 大舟不可入也. 幽邃淺狹, 蛟龍不屑, 不能興雲雨, 無以利世. 而適類於余, 然則雖辱而愚之, 可也. 甯武子邦無道則愚, 智而爲愚者也. 顔子終日不違如愚, 睿而愚者也. 皆不得爲眞愚. 今余遭有道, 而違於理, 悖於事, 故凡爲愚者, 莫我若也. 夫然則天下莫能爭是溪, 余專得而名焉. 溪雖莫利於世, 而善鑒萬類, 淸瑩秀澈, 鏘鳴金石, 能使愚者喜笑眷慕, 樂而不能去也. 余雖不合於俗, 亦頗以文墨自慰, 漱滌萬物, 牢籠百態, 而無所避之. 以愚辭歌愚溪, 則茫然而不違, 昏然而同歸, 超鴻蒙, 混希夷, 寂寥而莫我知也. 於是作八愚詩, 紀於溪石上.

[명문아취(茗文雅趣)] 몰아일체 놀이: 유종원의 [愚溪詩序] 다시 읽기

커뮤니티 > 아포리아 칼럼 > [명문아취(茗文雅趣)] 몰아일체 놀이

Copyright (c) 2013 APORIA All rights reserved - www.aporia.co.kr

www.aporia.co.kr

'讀書窓---名文雅趣' 카테고리의 다른 글

| 경계(境界)의 경계(警戒), 그리고 경계(經界)에 대하여 (2) | 2024.03.23 |

|---|---|

| 오뒷세우스의 연인들 (2) | 2024.03.21 |

| [Review] 글자로 펼치는 공포드라마 - 삼켜진 자들을 위한 노래 (2) | 2024.03.17 |

| [문학 비평] 알베르 카뮈 <이방인> 다시 읽기 (2) | 2024.02.21 |

| [문학 비평] 알베르 카뮈는 왜 왕따를 당하게 되었나? (2) | 2024.02.21 |

댓글