천하제일기서 ‘금병매’의 문학적 향기

70년대 중반이었을 겁니다. 모 스포츠신문에 연재되던 고우영 만화 「수호지」가 장안의 화제였던 적이 있었지요. 희대의 요부 반금련(潘金連)과 가련한 무대(武大) 부부의 엇갈린 운명을 애로틱한 그림과 재치있는 입담으로 그려낸 이 만화는 단박에 사람들을 사로잡았지요. 고우영의 그림도 출중했지만, 군사독재 하의 경직된 사회 분위기에서 당시로선 상당히 「야했던」 이 만화가 국민들에게는 일종의 비상탈출구 내지 카타르시스가 되지 않았나 싶습니다.

그 반금련이 주인공으로 나오는 천하제일기서(天下第一奇書) 「금병매」(金甁梅)가 솔 출판사에서 번역되어 나왔네요. 「무삭제본완역」이라는 출판사의 광고카피에 현혹돼 읽기 시작한 것이 그만 삼매경에 빠져버리고 말았습니다.

그런데 읽으면 읽을 수록 이 소설은 단순히 음란한 옛이야기가 아니라, 문학적 향기 짙은 고전에 가깝다는 생각이 듭니다. 더구나 중간중간에 삽입된 아름다운 시(詩)와 사(詞)에 이를 것 같으면, 뤼신(魯迅)이 왜 『소설부분에서 그 이상 가는 것이 없다』고 극찬했는지 고개를 끄덕이게 되는 것입니다.

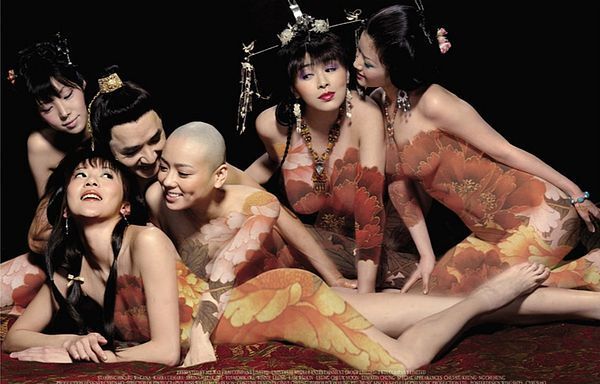

『칠흑같은 머리에는 윤기가 흐르고, 초승달처럼 굽은 짙은 눈썹, 파랗고도 차가운듯한 살구같은 눈, 향기를 내뿜을 듯한 앵두같은 입술, 오뚝 솟아 아름다운 옥같은 코, 붉게 물든 요염한 볼, 애교가 넘치는 은쟁반같은 얼굴, 연약한 꽃처럼 호리호리한 몸매, 섬섬옥수 가는 파같은 손, 약간 굽은 버들가지 같은 허리, 약간 부풀어오른 듯한 배, 작고 가느다란 앙증맞은 발, 적당히 살이 붙은 젖가슴, 하얀 장딴지…』

뭇 남성들의 숨을 멎게 했다는 반금련의 고혹적인 자태는 이렇듯 우리의 전통적인 미인상과도 닿아 있네요.

작자미상의 「금병매」는 애로틱한 표현 때문에 청대( 代)의 여러 황제들에 의해 민간의 풍속을 해치는 「음서」로 낙인찍혀 세 차례나 판금조치를 당했다고 전해집니다. 이 때문에 문제의 부분이 삭제된 이본(異本)들이 여럿 전해지며, 당국의 감시를 피해 엉뚱한 제목으로 유통됐다고도 합니다.

역자 강태권 교수는 「금병매 연구」로 박사학위를 받은 이 분야 최고권위자입니다. 그는 금병매가 『수호전이나 삼국지연의, 서유기와 달리 평범한 삶의 일상에서 소재를 취해 인간의 욕망과 현실에 천착하고 있다』고 높이 평가합니다. 또 등장인물에 대한 정밀한 묘사와 감칠 맛 나는 문장은 후대 중국문학에 지대한 영향을 끼쳤으며, 부패관리와 부유층의 문란한 생활을 폭로하고 있는 점에서 뛰어난 풍자소설로 분류하는 평자들도 있습니다. 하지만 비판정신은 희박하고 노골적인 에로티시즘만 흥건하다는 폄하 또한 없지 않지요.

화사한 봄날 「금병매」를 읽으며 애로틱한 고전의 바다에 한번 빠져보심은 어떨지요. 아래에 <금병매(金甁梅)>와 엄세번(嚴世蕃)의 관계를 알아본다.

글: 소가노대(蕭家老大)

전해지는 바에 따르면, 명나라때의 저명한 소설 <금병매>는 엄세번과 깊은 관계가 있다고 말한다. 소설의 주인공 이름이 "서문경(西門慶)"인데, 그는 바로 엄세번을 모델로 한 것이라는 것이다. 왜냐하면, 엄세번의 아명이 "경아(慶兒)"였고, 호는 "동루(東樓)"인데, <금병매>의 작자인 "난릉소소생(蘭陵笑笑生)"은 '동루'를 '서문'으로 바꾸고, '경'이라는 이름은 그대로 써서, 주인공의 이름으로 썼다는 것이다. 이를 통해 엄세번의 황음무도한 생활을 고발하려는 것이라고 한다.

"서문경"이라는 이름이 엄세번을 원형으로 하였는지 아닌지는 잠시 미뤄두자. 다만, 엄세번은 성격이 탐욕스럽고 잔혹했으며, 생활이 부패방탕했다는 것은 맞다. 그래서 소설속의 서문경과 어느 정도 닮은 점은 있다. 그리고, 민간전설에 따르면, <금병매>의 작자는 당대제일의 문호 왕세정(王世貞)이라는 것인데, 그는 부친을 죽인 원수인 엄세번에 보복하기 위해 <금병매>를 썼다고 한다.

엄숭(嚴嵩, 엄세번의 부친)은 비록 간사하고 탐욕스러우며, 교활했으나, 부인은 오직 구양씨(歐陽氏) 한명만 두었고, 두 사람은 해로한다. 엄세번은 이 점에서 부친과 달랐다. 탐욕이 있으면 여색을 좋아하고, 여색을 좋아하면 더욱 재물을 탐한다. 이 말이 엄숭에게는 정확하지 않을 수 있지만, 엄세번에게는 아주 적절한 말이다. 엄세번의 처첩은 27명이었다. 나머지 시녀등은 더욱 그 수를 헤아리기 어렵다. 엄세번은 상아로 된 침대를 썼는데, 금사장(金絲帳)을 둘렀으며, 아침 저녁으로 노래하고 춤추며 즐겼다. 그는 자신의 호화사치스러운 생할에 아주 만족했다. 다만, 그는 생각지 못했을 것이다. 이것이 바로 백성들로부터 원성을 듣게 되는 원인중 하나가 되었다는 것을. 가정연간에 남왜북로(南倭北虜)가 날뒤고, 백성들의 생활은 도탄에 빠져 있었다. 그러나 엄세번은 호화사치스러운 생활을 즐겼으니, 백성들이 미워하지 않을 수 없는 것이다.

엄세번의 아명은 응검(應鈐)이며, 자는 덕구(德球), 호는 동루이다. 목이 짧았고, 살이 쪘으며, 피부는 하얬다. 그는 뚱보였다. 그러나 부친 엄숭은 "수삭장신(瘦削長身)"이어서 빼빼 마르고 키가 컸다. 외모는 부자가 완전히 상반된다. 아마도 그녀는 모친으로부터 뚱뚱하고 하얀 피부를 물려받지 않았나 싶다.

이 '태자당'은 뛰어난 재주가 몇 가지 있었다. 그는 교활하고 기민했으며, 한번 들은 것은 잊지 않을 정도로 기억력도 좋았다. 전장제도를 꿰뚫고 있었으며, 경제시무도 잘 알았다. 그리고 정력이 왕성하여, 번잡하고 복잡한 일들도 맡아서 잘 처리했다. 게다가 황상이 좋아하고 싫어하는 것에 대한 눈치도 빨랐다.

전해지는 바에 따르면, 이런 에피소드가 있었다고 한다. 가정제가 한번은 밤에 성지를 내려, '어느 어느 일을 어떻게 처리하면 좋을 지'를 물었다. 엄숭은 또 다른 대학사인 서계(徐階), 이본(李本)과 당직실에서 자세히 논의를 했고, 각자 처리의견을 작성한 후, 셋이 돌아가며 수정하기를 반복했지만, 여전히 마음에 들지 않았다. 그래서 감히 처리의견을 올리지 못하고 있었다. 엄숭은 할 수 없이 사람을 보내 엄세번에게 어떻게 하는게 좋을지 물어보게 한다. 그때는 이미 4경(새벽1시-3시)이 지나고 있었다. 환관은 여러번 찾아와서 처리의견을 달라고 했다. "황상이 너무 늦다고 생각해서, 얼굴에 노기를 띄었다"고까지 말하며, 즉시 처리의견을 올리라고 말한다. 그래서 세 사람은 그때까지 논의된 내용대로 처리의견을 건네 주었다. 태감은 3명이 적은 처리의견을 가지고 돌아갔다. 그런데 황제는 주필(朱筆)로 여러 곳을 지운 다음에 다시 작성해서 올리라고 하였다.

바로 그때, 엄세번이 작성한 처리의견이 도착했다. 세 사람은 그것을 그대로 올렸다. 그랬더니 황상은 대만족하며 그대로 처리하라고 명한다. 서계, 이본 두 사람은 그제서야 엄세번에 진정으로 탄복한다. 이때부터 황상이 난제를 내려, 엄숭등 내각대신들이 의견을 정리하기 곤란할 때면, 바로 엄세번에게 물어보곤 하게 된다. 그러면 언세번은 경전의 근거를 대면서, 줄줄이 해결방안을 제시했다. 그러면, 매번 황제로부터 칭찬을 받곤 했었다.

가정제는 책읽기를 좋아했다. 가끔 무슨 뜻인지 모르는게 있으면, 주필로 종이에 적어서 태감을 시켜 엄숭등 내각대신들에게 물어보곤 했다. 하루는 저녁에 유사하게 묻는 성지가 내려왔다. 그러나, 엄숭, 서개등 각신들도 무슨 뜻인지 알 수가 없는 것이었다. 그래서 모두 어찌할 바를 모르고 당황해하고 있었는데, 엄숭이 사람들을 다독이며 이렇게 말한다. "걱정하지 마시오!" 그리고 황제가 물은 내용을 적어서 사람을 시켜 서원(西苑)의 궁문(宮門) 문틈으로 내보내 바로 재상부로 달려가게 하여 엄세번에게 답안을 쓰도록 시킨다. 엄세번은 즉석에서 이 말은 어느 책 몇권 몇쪽에 있고, 어떻게 해석해야한다고 적어서 보낸다. 엄숭등이 그 책을 찾아서 뒤져보니 과연 그러했다. 그래서 그대로 해석하여 황상에게 올렸더니 가정제가 아주 기뻐했다.

엄세번은 정력이 왕성했다. 그래서 전설적인 일들도 일어난다. 그는 공무에 시달렸지만, 여전히 먹고 마시고 여자와 즐기는 일은 계속했다. 매일 밤 끊이지 않고 계속했다. 한번은 술에 대취해 있었는데, 엄숭이 사람을 보내 중요한 일을 물었다. 그는 큰 세숫대야에 끓인 물을 가득 채우고, 수건을 그 안에 넣어서 뜨거워지면 꺼내서 머리에 세번 감고, 조금 식으면 다시 이를 반복했다. 몇번 그러고 나니 술이 깨었다. 그는 붓을 들어 답을 적어 보냈는데, 일처리가 주도면밀하여, 사람들이 모두 놀란다. 그래서 엄숭이 재상으로 있는 동안에 북경성의 내외에는 '대승상, 소승상"이라는 말이 떠돌았다. "소승상'이란 바로 엄세번을 가리키는 말이다.

엄세번은 용모에 특징이 있었다. 뚱뚱하며 귀가 컸다. 그리고 눈 하나가 보이지 않았다. 반맹인이라 할 수 있다. 그러나 그는 확실히 뛰어난 인물이었다. 다른 사람들과 대화할 때, 상대방이 앞의 말을 꺼내면, 뒤에 무슨 말을 할지를 알았다. 그리고 그는 사람을 아주 정확하게 보았다. 간사하고 교활한 자인지, 아니면 천진난만한 자인지, 모두 그의 눈을 벗어나지 못했다.

가정44년(1565년), 삼월 신유일, 엄세번과 나용문(羅龍文)은 처형장으로 끌려가서 참형을 당한다. 이 재능이 출중하고, 학식이 뛰어났으면서도 온갖 나쁜 짓은 다 벌였으며 잔혹하고 악독했던 천재는 이렇게 죄많은 일생을 마감한다. 악이 가득차면 결국 넘치는 법이다.

엄세번이 처형되는 그 날, 경성의 사람들은 뛰어다니며 서로 알렸고, 속속 형장으로 가서 구경한다. 술과 음식등을 들고 가서 웃고 떠들면서 먹고 마셨다. 마치 무슨 관광을 온 것처럼. 사람들에게 이렇게 미움을 받기도 참 쉽지 않은 일일 것이다.

'千里眼---名作評論' 카테고리의 다른 글

| 음화인가 걸작인가 『금병매』 (3) | 2023.05.10 |

|---|---|

| 금병매(金甁梅)의 저자에 대한 여러 가지 설과 "골드바흐의 추측" (2) | 2023.05.10 |

| 홍루몽 제2권 리뷰 (2) (2) | 2023.05.10 |

| 홍루몽 제1권 리뷰 모음 (1) (2) | 2023.05.09 |

| 《서유기》 다시 읽기-맺음말 (1) | 2023.02.12 |

댓글