‘세상을 바꾸는 세계’를 걷다

이코노미 인사이트 _ Economy insight

세계는 지금 l 미국 실리콘밸리

“너 요즘 어디에 사니?” 이런 질문을 받을 때마다 난감하다. 현재 거주하는 곳은 미국 서부 캘리포니아의 작은 도시 샌타클래라다. 샌타클래라의 인지도가 낮다보니 편의상 실리콘밸리라고 얼버무릴 때가 많다. 틀린 대답이라고 할 수 없지만 세계 기술혁신의 중심 ‘실리콘밸리’는 분명 행정구역이 아니다. 실리콘밸리라는 이름의 기원은 수십 년 전 샌타클래라 구릉지대(Valley)를 중심으로 모여든 반도체회사로 거슬러 올라간다.

미국 반도체산업 단지의 기원

1970년 1월11일, 저널리스트 돈 호플러는 샌프란시스코만을 둘러싼 지역에서 급성장하는 미국 반도체산업을 다루는 시리즈 기사를 쓴다. <전자뉴스>(Electronic News) 1면에 실린 기사 제목은 ‘미국 실리콘밸리’(Silicon Valley, U.S.A.)였다. 호플러는 샌타클래라 밸리에 자리잡은 반도체회사들을 가리키는 별칭으로 반도체를 만드는 물질 ‘규소’(Silicon)를 재치 있게 갖다 붙였다.

50년이 지난 지금 실리콘밸리는 혁신, 기술, 창업의 세계 중심으로 우뚝 섰다. 호플러는 1986년에 사망했다. 실리콘밸리의 저작권을 보유한 셈인 그는 그 명칭이 갖는 파급력을 제대로 확인하지 못한 채 눈을 감았다. 지금 호플러가 하늘에서 샌타클래라 밸리를 내려다본다면 어떤 느낌이 들까?

세상을 바꾸려는 온갖 괴짜가 모여 있다는 실리콘밸리에서 생활한 지도 1년이 지났다. 365일 전, 샌프란시스코 공항에 내려 미국 땅을 처음 밟았을 때가 생각난다. 우리나라와 외국에서 번갈아 가며 일해야 하는 업무 특성상 세계 곳곳을 많이 다녔다고 자부하지만, 이상하게 미국에는 올 기회가 없었다.

미국과 각을 세우는 이란에서 오랜 기간 거주한 탓에 초강대국에 대한 거부감이 자리하고 있었는지도 모를 일이다. 이왕 미국에서 생활하기로 결심했으면 세계의 미래를 이끄는 지역에서 숨 쉬고 싶었다. 무엇이 실리콘밸리를 혁신의 중심으로 만드는지, 창업가가 꿈꾸는 진보는 무엇인지, 안주하지 않는 기업가정신은 어디에서 비롯되는지 엿보고 싶었다.

실리콘밸리는 이과생들의 천국이다. 거칠게 말하면 대한민국에 살면서 거친 여러 준거집단의 중심은 분명 문과였다. 한국에서 사회학을 전공하고 이란에서 이란학을 공부한 사람이 실리콘밸리에서 설 자리는 좁았다. 엔지니어가 중심인 세상에서 말과 글과 경험으로 먹고 살아가는 삶은 변변치 않아 보였다.

위축됐던 게 사실이다. 문과생의 관념 속에서 살아온 것은 아닌가 성찰하는 시간이 계속됐다. 하릴없이 시간이 흐르면서 새로운 돌파구가 필요했다. 주어진 공간인 실리콘밸리에서 맘 놓고 누빌 무대가 절실했다. 집과 사무실에 갇혀 있기보다는 현장을 봐야겠다고 생각했다.

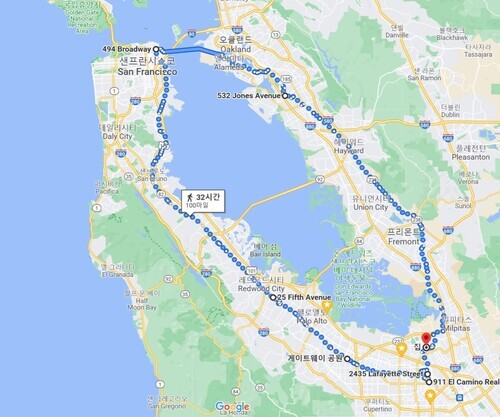

문과생의 관념에 빠져서 실리콘밸리가 이렇다 저렇다 말할 때마다 부끄러움이 앞섰다. ‘나는 과연 실리콘밸리를 알고 있는가?’ 자문할 때마다 떳떳하지 못했다. 먼저 실리콘밸리가 어디서부터 어디까지인지를 파악하는 일부터 시작해야 했다. 실리콘밸리에 대한 여러 지리적 정의가 있지만 좁게 보면 샌프란시스코만을 둘러싼 지역을 가리킨다. 현지인들은 주로 베이에어리어(Bay Area)라고 부른다.

100마일, 약 160㎞에 이르는 베이에어리어를 일주일 동안 걸어보기로 결심했다. 베이에어리어를 걸으며 실리콘밸리를 관념이 아닌 현장으로 받아들이겠다고 다짐했다. 차를 타고 가거나 자전거로 돌 수도 있겠지만 가장 원시적인 방법을 택했다. 그만큼 실리콘밸리가 몸과 마음에 깊이 각인될 테니까 말이다.

2022년 1월18일, 무거운 몸을 이끌고 집을 나섰다. 감당할 듯 감당하지 못할 듯한 아리송한 무게의 배낭 지퍼를 닫는다. 새로운 세상으로 발을 내디딜 시간이다. 미국 여성작가 리베카 솔닛의 <방랑벽>(Wanderlust)은 작가 자신이 샌프란시스코만을 걷는 내용으로 시작한다. 출판사는 이 책을 홍보하며 ‘가장 철학적이고 예술적이고 혁명적인 인간의 행위에 대하여’라는 부제를 붙였다. 언뜻 너무 거창하게 들린다 . 하지만 돈을 한 푼도 들이지 않고 할 수 있는 시도 중 가장 철학적이고 예술적이고 혁명적인 인간의 행위는 ‘걷기’라는 데 동의한다 . ‘ 걸어서 실리콘밸리’ 프로젝트에서도 되도록 화폐를 덜 쓰기로 계획했다 . 소비가 미덕인 나라에서 절약은 어떤 의미가 있을까 ? 길에서 실험해보고 싶었다 .

자본주의를 상징하는 미국에서 걷기는 분명 혁명적 행위다. 세계 최초로 자동차를 대량생산한 인물인 헨리 포드의 나라에서 자동차 없이 생활하기는 사실상 불가능하다. 한정된 미국 생활을 시작하면서 차를 사지 않고 살아볼까 생각했지만 어지간한 의지로는 가당치도 않았다.

광활한 대륙답게 미국에는 다양한 담론이 존재한다. <당신의 차와 이혼하라>(Divorce your car)의 저자 케이티 앨버드는 미국에서 자동차 없이 사는 생활을 1992년부터 시작했다. 그는 ‘미국=자동차’라는 등식을 깨기 위한 노력을 일찍이 시도했다. 책장을 덮으며 관념에 빠져 미국은 이렇다 저렇다 결론 내지 않기로 결심했다. 미국에 대한 시각은 철저히 삶과 경험에 기반을 둬야 한다고 생각했다. 그렇게 1년이 흘렀고 마침내 실리콘밸리를 걸어서 일주할 용기를 냈다.

실리콘밸리를 걷기 시작하자마자 세계 굴지의 반도체회사들이 나타난다. 메모리 반도체 생산기업 마이크론(Micron), 시스템 반도체기업 엔엑스피(NXP) 건물을 차례로 마주했다. 한국처럼 초고층 빌딩이 밀집한 지역이 아니라 널찍한 평지에 덩그러니 놓인 글로벌 기업의 건물이 인상적이다.

호수 위 오리는 평화로워 보이지만 물밑에서는 아주 치열하게 발을 움직이고 있다고 했던가. 거창한 말로 오리증후군(Duck Syndrome)이라고 표현한다. 눈에 보이는 풍경이 전부가 아니듯 평온함의 이면에는 분명 혁신가들의 바쁜 발놀림이 있을 터다. 현상과 본질의 간극을 좁히는 것이 실리콘밸리의 혁신을 이해하는 첫걸음이다.

무엇보다 눈길을 사로잡은 풍경은 샌프란시스코만 둘레길(Bay Trail)을 타면서 맞닥뜨린 아마존 물류창고였다. 아마존에서 처음 물건을 샀던 때를 2007년으로 기억한다. 미국에 와서 당시 무엇을 샀는지 확인하고 싶어 로그인을 해봤지만 그때 가입한 이메일 계정은 사라졌다. 지푸라기라도 잡는 심정으로 아마존닷컴에 전화했다. “지금 내 사정이 이러이러한데 구매목록이 남아 있을까?” 상담원이 의아한 반응을 보인다. “아마존닷컴 맞아? 아니면 해당 국가에 있는 아마존에서 확인해야 해.”

아마존 영국 고객센터를 통해 어렵사리 받은 이메일에는 구매정보 4건이 들어 있었다. 2007년 사전을 두 권 샀고, 어학교재를 한 권 샀으며, 나머지 하나는 스페인 산티아고 순례길 가이드북이었다. 이후 졸업을 앞두고 취직 준비를 하느라 정신이 없었다. 기억 속에서 아마존은 여전히 인터넷서점으로 남아 있었다.

이후 직장생활을 하면서도 어쩐지 아마존에서 뭔가를 살 기회가 없었다. 아마존이 킨들(Kindle)을 출시하며 전자책 시장을 만들 때 잠깐 귀가 번쩍 뜨였지만, 한국어 사용자로서 선택은 결국 크레마(Crema)였다. 인터넷서점으로나마 존재하던 아마존과는 이후 어떤 인연도 맺지 못했다.

15년이 지나 실리콘밸리를 걷다가 아마존 배송창고를 마주쳤다. ‘구글하다’가 ‘검색하다’를 의미하는 것처럼 ‘아마존하다’가 ‘구매하다’를 뜻하는 날이 머지않아 보인다. 대형 물류창고를 보면서 무엇이 지금의 아마존을 만들었는지 궁금했다. 가장 쉬운 방법은 창업자의 철학을 훔쳐보는 것이다.

제프 베이조스의 책 <발명과 방황>(Invent & Wander)에서 그는 ‘데이원’(Day 1) 정신을 반복적으로 강조한다. 20여 년 전, 닷컴버블 때 아마존은 거품이 아니냐는 비판에 직면했다. 베이조스는 “우리는 매일 인터넷 시대의 첫날에 살고 있다”고 담담하게 답변한다. 승자가 역사를 쓰는 것처럼 아마존이 시장에서 승리했기에 그의 ‘첫날’ 정신이 빛을 발했는지도 모른다. 결과를 놓고 돌이켜보면 베이조스는 다른 기업가보다 크고 분명한 확신이 있었다.

2003년 3월, 미국 서부 몬테레이에서 테드(TED) 콘퍼런스가 열렸다. 몬테레이는 샌타클래라에서 차로 1시간이면 가는 가까운 곳이다. 여기서 베이조스는 “전기를 불빛을 내는 용도 이상으로 사용하세요”라는 100년 전 시어스(Sears) 백화점 광고 문구를 인용하면서 “우리는 그야말로 인터넷 시대의 초창기에 살고 있다”는 말로 강연을 마무리했다.

베이조스의 ‘데이원’ 철학을 접하고 걷는 내내 고사성어 ‘일신우일신’이 떠올랐다. “나날이 새롭게 하고 또 새롭게 하라”는 의미가 아마존의 ‘첫날’ 정신과 맞닿아 있다고 생각했다. 학교 다니며 배운 내용이지만 누군가에게는 진부한 상식이 됐고 또 누군가에게는 시대의 흐름을 내다본 기업가정신이 됐다. 늦었지만 어찌하랴. 오늘이 여생의 첫날이라는 다짐으로 지금, 여기에서 마음가짐을 새롭게 할 뿐이다.

먼 길 걸어온 뒤의 깨달음

첫날 정신을 실현하기 위해 반드시 창업하고 기업가의 길을 걸어야 하는 것은 아닐 테다. 언제 어디서든 자신에게 주어진 시공간을 새롭게 인식한다면 자기혁명을 거듭할 수 있다. 먼 길을 걸어온 뒤, 실리콘밸리는 자신만의 방식으로 세상을 바꾸려는 이들을 포괄하는 ‘경계선 없는 세계’라는 확신이 생겼다.

‘세상을 바꾸는 세계’를 걷다

‘세상을 바꾸는 세계’를 걷다

이코노미 인사이트 _ Economy insight세계는 지금 l 미국 실리콘밸리...

www.hani.co.kr

'瑤池鏡---風土地理' 카테고리의 다른 글

| 중국 다시보기: 사람(人) (0) | 2024.03.20 |

|---|---|

| 자작나무·순록과 공생하는 민족 (0) | 2024.03.19 |

| 헤이룽장 모허, 겨울 동화와 만나는 오로라 마을 (2) | 2024.03.18 |

| 마야 문명의 감춰진 비밀 (0) | 2024.03.01 |

| 거꾸로 돌아가는 글로벌 공급망 시계 (0) | 2024.02.29 |

댓글